Изображения страниц

Текст статьи Варламов С. Д. Почему заряженные частицы в магнитном поле тормозятся? // Квант. — 2025. — № 8. — С. 31—34, Обложка (с. 4).

В школьной физике используются такие фундаментальные понятия, как «пространство и время», «частицы и поля», «физические тела», «взаимодействие», «силы», «импульс» и «энергия». Каждому из перечисленных понятий ставятся в соответствие характеристики, или параметры, которые описывают качественно и количественно соответствующий объект. Все события или явления происходят в пространстве и во времени. Из бесчисленного множества систем отсчёта (тоже фундаментальное понятие) выбираются такие, используя которые получается по возможности проще описать и объяснить интересующие нас события или явления.

Для описания механических явлений используется идея о действии сил на рассматриваемые физические тела и о взаимодействии этих тел. Для описания электрических и магнитных явлений используются соответствующие законы, в которых присутствуют поля: электрическое и магнитное. Эти поля (как оказывается) тесно связаны друг с другом и «подчиняются» уравнениям Максвелла.

Только в конце обучения в школе (в конце 11 класса) подходят к тому, что в нашем мире существует совсем немного разных по природе сил взаимодействия и что понятия «поля» и «частицы» на самом деле не отделены друг от друга непреодолимой пропастью, а, наоборот, теснейшим образом связаны друг с другом. В частности, школьники узнают о существовании фотонов — частиц электромагнитного поля, переносчиков электромагнитного взаимодействия. И уж совсем в самом конце обучения (буквально только «на словах») узнают о том, что и ядерное, и слабое, и гравитационное взаимодействия тоже описываются с помощью идеи о существовании частиц — переносчиков соответствующих взаимодействий. Иными словами, о глюонах, W- и Z-бозонах и гравитонах.

Без подробностей и тоже практически «на словах» узнают школьники, что классическая физика, которую изучали с 7-го по 11-й класс, на самом деле не всё может объяснить, что пространство и время тесно связаны друг с другом и что при смене точки зрения, т. е. системы отсчёта, и пространственные промежутки, и промежутки времени между теми же самыми событиями изменяются. Так же при изменении системы отсчёта ведут себя (т. е. изменяются по определённым правилам) и компоненты электромагнитного поля — векторы напряжённости электрического поля и индукции магнитного поля. А «правильно» объясняются эти трансформации только в теории относительности и в квантовой теории.

Физические тела взаимодействуют с телами и с полями, хотя на самом деле частицы, из которых состоят тела, взаимодействуют с полями, которые созданы другими частицами. Иными словами, частицы взаимодействуют не непосредственно друг с другом, а с участием посредника — поля. Ну и, в свою очередь, поля или частицы могут рождать другие частицы. Пример: фотон с большой энергией, столкнувшись с ядром атома, рождает пару «электрон + позитрон». А эти частицы создают в пространстве вокруг себя электромагнитное поле, частицы которого (кванты света) разбегаются от места своего создания, унося с собой импульсы и энергию. Но не об этой, а о более простой ситуации пойдёт далее речь.

В ускорителях электрически заряженных частиц используется магнитное поле для удержания этих частиц на определённой (кольцевой) траектории, причём на некоторых участках траектории создаётся в нужные моменты времени электрическое поле, которое «подталкивает» частицы, снабжая их дополнительными порциями энергии. А на тех участках, где нет ускоряющего частицы электрического поля, на них действует только магнитное поле. И на этих-то участках движущиеся по криволинейной траектории частицы почему-то теряют энергию. Вот с этим и хочется разобраться подробнее.

В одной из статей, опубликованных в «Кванте» («Механизм

излучения ускоренно движущегося заряда» — «Квант», 2021,

№ 11/12), рассматривался механизм потерь энергии на излучение

заряженной частицей, движущейся с ускорением. На основе очень простой

(качественной) модели была получена формула, в которой мощность процесса

появления дополнительной энергии (энергии поля излучения) оказалась

связанной с изменением положения одних частей заряженного тела в электрическом поле, созданном другими частями этого же заряженного тела. По характеру зависимости (в упрощённой модели) от величины заряда

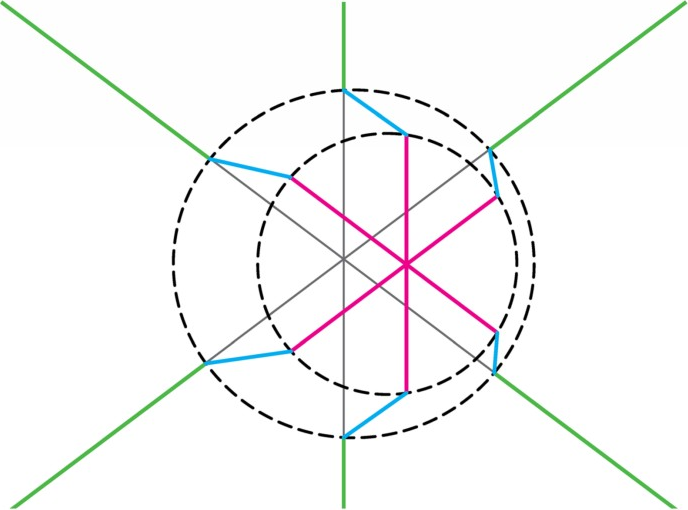

Если с помощью рисунка показать качественно распределение в пространстве линий вектора напряжённости электрического поля для момента времени после того, как покоящийся положительный точечный заряд (часть заряженного положительно тела) за короткий промежуток времени приобрёл ненулевую скорость и скорость этого заряда уже перестала меняться, то можно заметить «переходной участок». На рисунке 1 линии электрического поля, выходящие из этого заряда, показаны на разных участках разными цветами. Так, на участках пространства, на которых в данный момент изображено поле, соответствующее движению заряда с ускорением, линии поля изображены синим цветом. При этом в местах пространства, до которых ещё не дошла информация об изменении характера движения этого заряда, те же (неразрывные) линии поля показаны зелёным цветом, а в той области, куда информация уже дошла, линии поля показаны красным цветом. Именно в этой переходной области и находится то самое поле излучения этого точечного заряда. Если представить себе, что размер заряженного тела таков, что он сопоставим с размерами переходной области для выбранного точечного заряда (являющегося частью общего заряда тела), то другие заряженные части этого заряженного тела испытывают действие поля рассматриваемого точечного заряда. И, как видно, на большей части этого переходного участка электрическое поле имеет составляющую против направления ускорения. Получается, что при ускоренном движении заряженного тела возникает так называемое радиационное торможение, направленное против вектора ускорения. До тех пор, пока заряженное тело движется ускоренно, радиационное торможение действует, а как только ускорение становится равным нулю, так это торможение пропадает и внутренние силы взаимодействия частей заряженного тела друг с другом приходят к равновесию (сумма сил становится равной нулю).

Если в начальный момент времени (так выбрана система отсчёта) заряженное

тело покоилось, то вокруг него было только электрическое поле. А когда тело

пришло в движение, в пространстве вокруг него появилось в добавок к электрическому полю ещё и магнитное поле. На рисунке 1 это область,

занятая линиями синего и красного цветов. В нижней части этой области вектор

магнитного поля направлен от нас за рисунок, а в верхней части этой области

вектор магнитного поля направлен тоже перпендикулярно плоскости рисунка, но к нам от рисунка. Известно, что векторное произведение вектора напряжённости

электрического поля

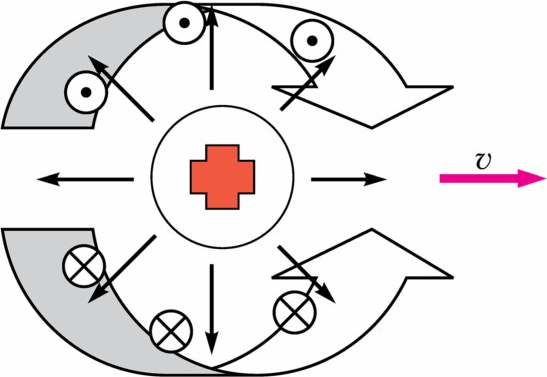

Для области пространства, занятой красными линиями на рисунке 1 (скорость заряда уже не меняется и поля уже установились), распределение в пространстве линий векторов электрического и магнитного полей показано на рисунке 2. Чёрные тонкие стрелки показывают направление электрического поля, а направление магнитного поля показано символами «в кружочках». Толстые изогнутые стрелки показывают направления путешествия энергии поля, т. е. соответствуют линиям вектора Пойнтинга. Из этого рисунка видно, что энергия поля путешествует вместе с движущимся с постоянной скоростью зарядом, перекочёвывая из области пространства, от которой заряд удаляется, в область пространства, к которой он приближается. Таким образом, потерь энергии на излучение при движении частицы с постоянной скоростью уже нет. А вот через замкнутую поверхность в переходной области суммарный по всем направлениям поток вектора Пойнтинга не равен нулю. Понятно, что он состоит из двух частей, одна из них движется в том же направлении, в котором смещается заряд, а вторая уходит от движущегося ускоренно заряда в окружающее пространство, её и называют излучением.

Выбранный пример с положительным зарядом тела не означает, что только для положительных зарядов справедливы проведённые рассуждения. Если изменить знак заряда, но оставить величину и направление его ускорения теми же самыми, то одновременно изменятся и направления векторов электрического поля и направления векторов магнитного поля. Следовательно, вектор Пойнтинга сохранит и величину, и направление, а излучение будет и в этом случае уносить энергию от ускоренно движущегося заряда.

Расчёты физиков-теоретиков показывают и экспериментальные данные это подтверждают, что небольшой по размеру (точечный) заряд, движущийся с ускорением (при малой скорости движения), излучает по всем направлениям,

причём мощность излучения распределяется в пространстве неравномерно и зависит от угла

Если частица движется со скоростью

Поскольку любое явление можно рассматривать в разных системах отсчёта,

пересядем сначала в промежуточную инерциальную систему отсчёта, в которой

частица имеет нулевую скорость. В этой системе отсчёта магнитная

составляющая силы Лоренца равна нулю (частица имеет нулевую скорость), а поскольку из одной инерциальной системы отсчёта мы перешли в другую тоже

инерциальную систему отсчёта, то сила, действующая на частицу, должна

остаться прежней и должно остаться прежним ускорение заряженной частицы. В этом случае объяснение того факта, что частица движется с ускорением,

обусловлено наличием в пространстве электрического поля, которое возникло в результате перехода из одной системы отсчёта в другую. Формулы для преобразования составляющих электромагнитного поля

Мы знаем, что электромагнитное излучение складывается из порций, которые называются квантами света, или фотонами. В выбранной нами промежуточной инерциальной системе отсчёта излучение разбегается симметрично, т. е. в направлении скорости частицы в исходной системе отсчёта и в противоположном направлении испускаются в одинаковом количестве одинаковые по частоте (или по длинам волн) кванты света. Неважно с какими, но важно, что с одинаковыми в обе эти стороны наборами длин волн.

А теперь нужно вернуться в исходную систему отсчёта, в которой скорость частицы не равна нулю и может быть весьма немалой. Частицы в современных ускорителях разгоняются до скоростей, совсем немного отличающихся от скорости света. Например, в Большом адронном коллайдере (БАК) протоны движутся медленнее, чем свет, на величину порядка 1 м/с. Поэтому для описания излучения нужно будет учитывать конечность скорости распространения света.

Пусть частица в промежуточной системе отсчёта испустила два кванта в указанных противоположных направлениях с одинаковыми длинами волн. В исходной системе отсчёта эта частица движется с большой скоростью и одинаковые количества длин волн излучения теперь «укладываются» на разных по длине участках траектории. В направлении скорости движения частицы этот участок стал значительно короче участка, соответствующего противоположному скорости движения частицы направлению. Это означает, что частота квантов света, испущенных частицей вперёд «по ходу движения», значительно больше частоты квантов света, испущенных в противоположном направлении, а количества квантов одинаковые. Кванты света несут с собой импульс и энергию, и обе эти величины пропорциональны частоте колебаний. Получается, что излучение, возникающее при ускоренном движении по кольцевой траектории частиц в ускорителе, большей своей частью уходит в направлении скорости движения частицы. Это и приводит к потерям энергии частицей при её движении в магнитном поле ускорителя и к необходимости «подкачки» энергии этой частице путём создания ускоряющих частицу электрических полей.

Уточним, что в данном случае участников «взаимодействия» не два, а три: частица, магнитное поле и излучаемые при ускоренном движении частицы электромагнитные волны. Магнитное поле создаёт условия, в которых частица движется с ускорением, но сила Лоренца (её магнитная составляющая) не развивает мощности, а вот сила, действующая на частицу со стороны возникающего излучения, развивает отрицательную мощность. При больших скоростях движения частиц по круговым траекториям в ускорителе коротковолновое излучение, уходящее узким пучком в том же направлении, что и скорости частиц, называют «синхротронным» излучением.