Изображения страниц

Текст статьи Козлов В. В. Соударение тел // Квант. — 1988. — № 9. — С. 30—36.

Некоторые физические теории построены по образцу, принятому в математике, — из небольшого числа физических утверждений, которые играют ту же роль, что аксиомы в математических теориях, логически строго выводятся разнообразные следствия. Эта статья посвящена одной такой теории — теории соударения тел. Явление удара хорошо описывается несложной математической моделью. Неудивительно поэтому, что законы удара были установлены до открытия основных принципов динамики.

Ещё Галилей поставил ряд опытов для выяснения законов соударения тел. Эти опыты, правда, не привели его к определённым выводам. Современник Галилея, пражский профессор Марци в своём сочинении «De proportione motus» (1639) опубликовал некоторые результаты своих исследований явления удара. В частности, ему было известно, что тело, упруго ударившись о такое же покоящееся тело, теряет свою скорость, сообщая её этому телу. Первое детальное исследование законов удара было предпринято в 1668 году по предложению Лондонского королевского общества. Три выдающихся механика и математика Валлис, Рен и Гюйгенс представили свои работы, в которых они изложили законы движения соударяющихся тел. Джон Валлис ограничился, не оговаривая этого, рассмотрением абсолютно неупругого удара. Он исходил из гипотезы о сохранении суммарного импульса сталкивающихся тел. Кристофер Рен изложил правила расчёта упругого удара. Рен, как и Валлис, не привёл никаких теоретических рассмотрений, однако для проверки своих правил он проделал ряд простых и убедительных опытов. На эти опыты ссылался Ньютон в своих знаменитых «Математических началах натуральной философии» (1687). Конкурсный мемуар Христиана Гюйгенса был наиболее полным исследованием по теории удара. В нём был намечен вывод соотношений теории удара, основанный на принципе относительности Галилея. Лондонское королевское общество напечатало лишь мемуары Валлиса и Рена. Гюйгенс напечатал свой мемуар в 1669 году в парижском «Журнале учёных».

Сохранение импульса

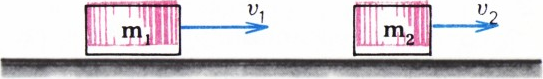

Рассмотрим ряд задач механики, связанных с исследованием соударения двух

тел с массами

Из одного этого уравнения, конечно, нельзя найти

Задача 1. Пусть

Изменение кинетической энергии

Кроме импульса в механике важную роль играет кинетическая энергия, равная

Следующее утверждение называется первой теоремой Карно:

Потерянная кинетическая энергия равна энергии точки массой

Задача 2. Докажите первую теорему Карно.

Масса

Задача 3. Докажите неравенства $$ \mu\le\dfrac{m_1+m_2}4,\quad\mu\le\dfrac12\sqrt{m_1m_2}. $$

Введём в рассмотрение потерянные скорости:

Потерянная кинетическая энергия равна суммарной кинетической энергии

тел с массами

Задача 4. Докажите вторую теорему Карно.

Галилео Галилей (1564—1642) — итальянский физик, математик и астроном. В главном сочинении Галилея по математике и физике, написанном в форме диалогов, заложены основы механики: установлены законы статики, равномерного движения, падения тел и колебания маятника. Инквизиция преследовала Галилея за книгу, написанную в поддержку гелиоцентрической системы.

Йоханнес Маркус Марци (1595—1667) — чешский философ, математик, физик, врач, профессор медицины и ректор Пражского университета. Марци развивал экспериментальный метод исследования. Он выяснил, как зависит продолжительность колебания маятника от его длины, и предложил использовать колебания маятника для измерения пульса пациентов.

Джон Валлис (1616—1703) — английский математик и механик,

член-основатель Лондонского королевского общества, один из пионеров анализа

бесконечно малых. Получил формулу, выражающую число

Христиан Гюйгенс (1629—1695) — голландский механик, физик и математик. Первый президент французской Академии наук, был первым иностранным членом Лондонского королевского общества. Гюйгенс — непревзойдённый часовой мастер. Он изобрёл часы с маятником (ходики) и карманные часы с балансиром.

Кристофер Рен (1632—1723) — английский математик, механик и архитектор, член-основатель Лондонского королевского общества. Рен возглавил строительные работы в Лондоне после грандиозного пожара 1666 года. Его главное достижение в архитектуре — собор св. Павла.

Лазар Карно (1753—1823) — генерал, военный министр французской республики, игравший важную роль во время революции. В народе его называли «организатором побед». Результаты своих исследований по теории удара он изложил в 1783 году в анонимно изданной книге «Опыт о машинах вообще некоего офицера инженерных войск».

Рассмотрим теперь противоположный случай: абсолютно упругий удар. По определению, в этом случае, кроме суммарного импульса, сохраняется ещё суммарная кинетическая энергия: $$ m_1v_1^2+m_2v_2^2=m_1(v_1')^2+m_2(v_2')^2. $$

Задача 5. Докажите, что в случае абсолютно упругого удара относительные скорости тел до и после удара равны по величине и противоположны по направлению: $$ v_1-v_2=-(v_1'-v_2').\tag3 $$

Задача 6. Докажите равенства: $$ \begin{aligned} v_1'&=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_1+\dfrac{2m_2}{m_1+m_2}v_2,\\[9pt] v_2'&=\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_1+\dfrac{m_2-m_1}{m_1+m_2}v_2. \end{aligned}\tag4 $$

В частном случае, когда

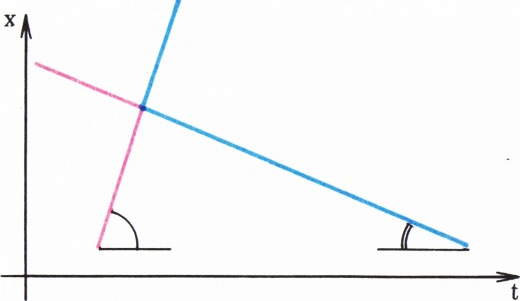

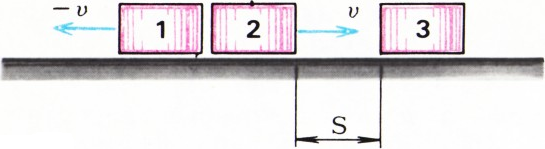

Абсолютно упругий удар тел равной массы удобно изображать на графиках движения тел, т. е. на графиках зависимости координат от времени (рис. 2). Эта графическая интерпретация используется в следующей задаче.

Задача 7. По прямой движутся с постоянными (не обязательно равными) скоростями несколько одинаковых шариков. Предположим, что соударения между ними абсолютно упругие и в каждом соударении участвуют только два шарика. Докажите, что общее число соударений конечно.

Рассмотрим ещё один частный случай, когда масса

На практике, однако, чаще встречаются случаи, когда в момент удара тела

не слипаются, но и их суммарная энергия не сохраняется. В этой ситуации

обычно принимают гипотезу Ньютона, заменяя соотношение (3) следующим

соотношением:

$$

e(v_1-v_2)=-(v_1'-v_2').

$$

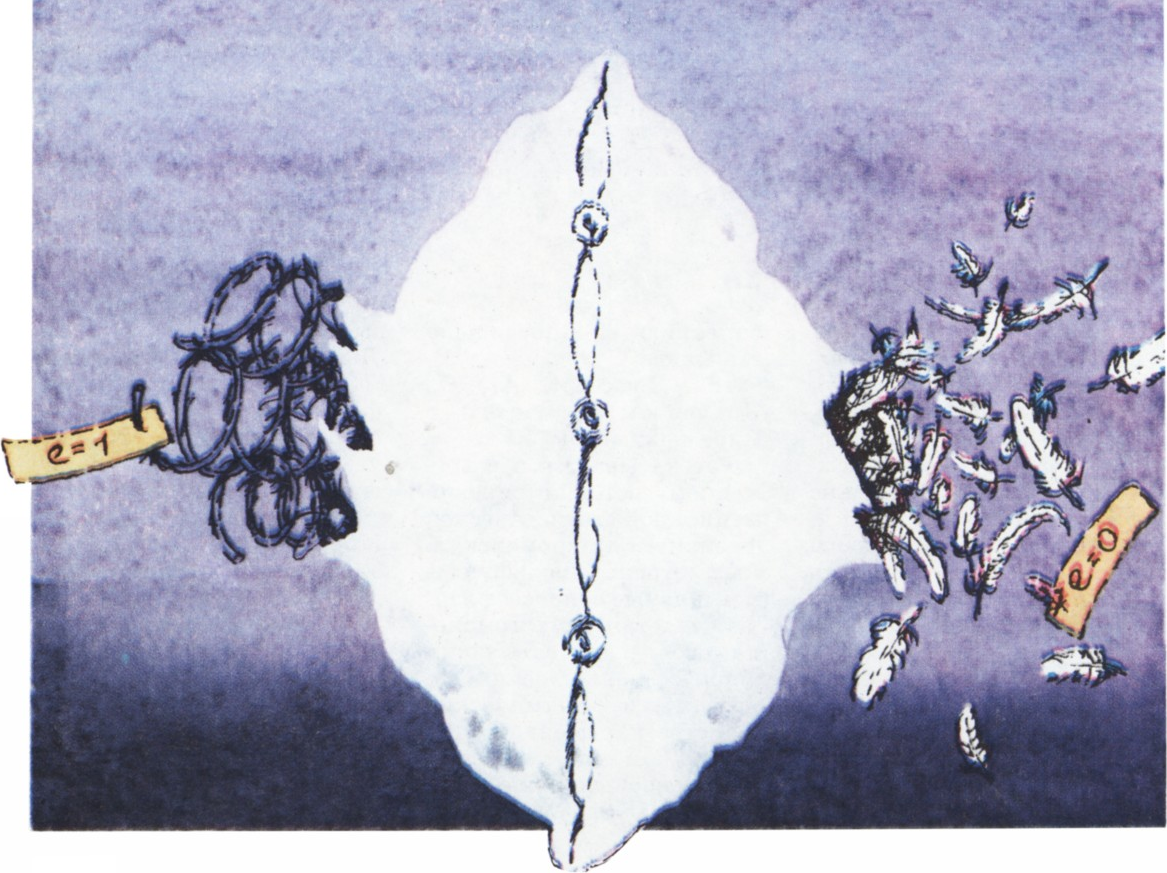

Здесь

Пусть

Величина потерянной энергии в общем случае вычисляется с помощью

обобщённой теоремы Карно:

$$

\Delta T=\dfrac{1-e}{1+e}\left(\dfrac{m_1u_1^2}2+\dfrac{m_2u_2^2}2\right).

$$

При

Задача 8. Докажите обобщённую теорему Карно.

Адиабатический инвариант

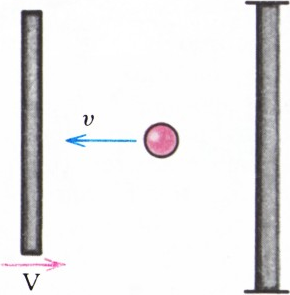

В качестве поучительного применения формул (5) рассмотрим следующую

задачу. Шарик движется между двумя стенками, одна из которых неподвижна, а другая приближается к ней со скоростью

Задача 9. Докажите, что

Усложним задачу. Введём функцию

Задача 10. Докажите неравенство $$ \left|\dfrac{I(t)-I_0}{I_0}\right|\le\dfrac V{v_0+V}. $$

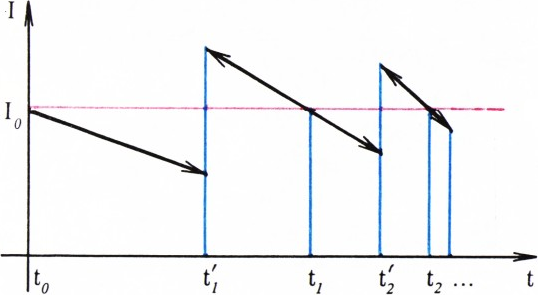

Подсказкой к решению этой задачи служит график функции I(t), изображённый на рисунке 4.

Следовательно, если скорость стенки много меньше скорости шарика

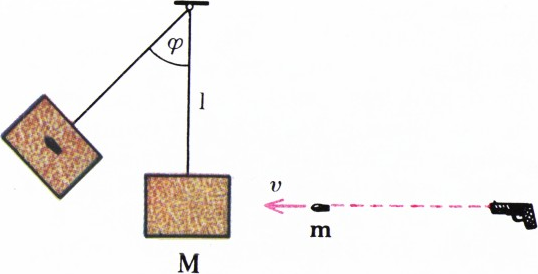

Баллистический маятник

В качестве ещё одного применения законов удара рассмотрим задачу о баллистическом маятнике, с помощью которого измеряют скорости движущихся

тел. Он состоит из трубы массой

Задача 11. Зная максимальный угол отклонения трубы

Баллистический маятник изобретён английским механиком Робинсом и описан в книге «Новые принципы пушечной стрельбы» (1742).

Принцип относительности и закон сохранения импульса

Мы решили ряд конкретных задач из механики соударяющихся тел. Теперь снова можно обратиться к основным соотношениям теории удара и обсудить их смысл и происхождение.

В мемуаре Гюйгенса «О движении тел под воздействием удара» закон сохранения импульса выводится из принципа относительности Галилея. Мы воспроизведём рассуждения Гюйгенса для случая абсолютно неупругого удара.

Сначала напомним определение инерциальной системы отсчёта и формулировку принципа относительности. Под системой отсчёта будем понимать платформу, снабжённую линейкой и часами. С её помощью можно определять положение тел на прямой и течение времени. Предположим, что одна система отсчёта движется относительно другой с постоянной скоростью. Принцип относительности Галилея утверждает, что все законы механики (в том числе и законы удара) имеют в обеих системах отсчёта одинаковый вид. Этот принцип относительности является очень общим: он справедлив и в релятивистской механике. Специфика ньютоновской механики проявляется в том, как связаны системы отсчёта, движущиеся друг относительно друга с постоянной скоростью.

Эта связь выражается преобразованиями Галилея. Предположим, что в обеих

системах производится наблюдение одного и того же тела. Пусть в первой

системе отсчёта координата тела на прямой равна

Обратимся к выводу формулы (2) для абсолютно неупругого удара.

Рассуждения Гюйгенса включают анализ нескольких случаев.

а) Рассмотрим сначала простейшую ситуацию, когда сталкиваются два одинаковых тела с массами

б) Рассмотрим более сложный случай, когда сталкиваются две одинаковые

массы

в) Пусть теперь имеются три одинаковых тела каждое массой

г) Рассмотрим случай, когда два тела с массами

д) Теперь обратимся к случаю, когда тела с массами

Рассуждая аналогично, мы можем обосновать формулу (2) для случая

рационального отношения масс

С математической точки зрения рассуждения Гюйгенса, быть может, нельзя признать вполне строгими. Но мы и не стремились дать строгое доказательство формулы для абсолютно неупругого удара. У нас была иная цель: показать, что идеи Гюйгенса с необходимостью приводят к закону сохранения импульса. Подчеркнём, что мы исходили лишь из принципа относительности Галилея и не использовали основные принципы динамики Ньютона (например, закон равенства действия и противодействия). Рассуждение Гюйгенса показывает, что закон сохранения импульса следует из симметричности (или инвариантности) законов механики относительно преобразований Галилея. Это отражает общий факт: всякая симметрия законов механики приводит к своему закону сохранения. Например, инвариантность относительно поворотов пространства влечёт закон сохранения момента импульса, а инвариантность относительно сдвигов оси времени — закон сохранения энергии. Общая теорема, связывающая симметрии с законами сохранения, была открыта знаменитым немецким математиком Эмми Нётер (1882—1935).