Изображения страниц

Текст статьи Яглом И. М. Итальянский купец Леонардо Фибоначчи и его кролики // Квант. — 1984. — № 7. — С. 15—17.

Habent sua fata libelli, — говорили древние, — имеют свою судьбу книги. А с ними и люди, создатели этих книг. Итальянский купец Леонардо из Пизы (1180—1240), более известный под прозвищем Фибоначчи был, безусловно, самым значительным математиком европейского средневековья. Роль его книг в развитии математики и распространении в Европе математических знаний трудно переоценить. Однако сегодня его имя незаслуженно почти полностью забыто, и лишь одна забавная задачка, придуманная Фибоначчи, — о ней ниже — навеки внесла его имя в списки творцов математической науки.

Жизнь и научная карьера Леонарда теснейшим образом связана с развитием европейской культуры и науки. Хорошо известно, какую роль здесь сыграли итальянские города и итальянское купечество. Традиционные торговые связи с исламскими странами, находившимися тогда в периоде расцвета наук и искусств, обогащали европейскую культуру и исподволь подготавливали удивительный всплеск эпохи Возрождения. Прямых связей с Индией и Китаем ещё не было, но знаменитое путешествие итальянского купца Марко Поло на восток было уже не за горами (1271—1295). Именно итальянское купечество явилось впоследствии родоначальником гуманизма‚ идеология и практика которого подготовили торжество научного метода и ознаменовали конец средних веков, когда мистическое озарение считалось чуть ли не основным инструментом познания мира, а тертуллианово «верю, ибо абсурдно» — чуть ли не научным принципом.

В век Фибоначчи Возрождение было ещё далеко, — однако история даровала Италии краткий промежуток времени, который вполне можно было назвать репетицией надвигающейся эпохи Ренессанса. Этой «репетицией» руководил Фридрих II Гогенштауфен (1194—1251), император (с 1220 года) огромной «Священной Римской Империи Германской Нации» и король (с 1197 года, т. е. с трёхлетнего возраста!) легкомысленного Неаполитанского (или Сицилийского) королевства, столь далёкого и географически и идеологически от суровой Германии, которую терпеть не мог её император Фридрих.

Воспитанный в традициях южной Италии, причудливо соединяющей элементы христианской культуры с сильным влиянием арабов и Востока, Фридрих II был внутренне глубоко далёк от европейского христианского рыцарства, воплощением которого были его дед Фридрих Барбароса (1125—1190) или английский король Ричард Львиное Сердце (1157—1199). В ряде итальянских городов он завёл гаремы, что мало подходило «христианейшему» императору. К преподаванию в основанном им Неаполитанском университете, наряду с христианскими учёными, он привлёк арабов и евреев. Более того, молва приписывала ему авторство атеистического памфлета «О трёх обманщиках», под которыми подразумевались Моисей, Христос и Магомет.

Столь любимые его дедом рыцарские турниры, на которых сражающиеся калечили друг друга на потеху публике, Фридрих II совсем не признавал. Вместо этого он культивировал гораздо менее кровавые математические соревнования (нечто среднее между математическими олимпиадами и КВН), на которых противники обменивались не ударами мечом, а задачами.

На таких турнирах и заблистал талант Леонардо Фибоначчи. Этому способствовало хорошее образование, которое дал сыну купец Боначчи, взявший его с собой на Восток и приставивший к нему арабских учителей. Впоследствии Фибоначчи пользовался неизменным покровительством Фридриха II. Это покровительство облегчило дальнейшие торговые поездки Леонардо в северную Африку, Египет, Сирию, Византию, во время которых он глубоко ознакомился с арабской и греческой наукой. (Произведения классиков античной науки были известны тогда, главным образом, в арабских переводах.) Покровительство Фридриха II стимулировало также выпуск научных трактатов Фибоначчи: обширнейшей «Книги абака» (1202 год, переработанный и дополненный вариант — 1228 год), «Практики геометрии» (1220 год), «Книги квадратов» (1225 год). По этим книгам, превосходящим по своему уровню арабские и средневековые европейские сочинения, учили математику чуть ли не до времён Декарта (XVII век) и Эйлера (XVIII век).

В строении всех книг Леонардо явственно сказывается их происхождение от математических турниров. Основную роль в них играют многочисленные решённые и комментированные задачи, — иногда те, которые предлагались на турнирах самим Леонардо или его основным соперником, выходцем из сицилийского купечества Иоганном Палермским, придворным философом Фридриха II. Заметим ещё, что абак — это старинная счётная доска, нечто вроде русских счётов. Однако «Книга абака» посвящена не практике счёта, а теоретической арифметике в широком понимании этого термина. В частности, по этой книге Европа впервые познакомилась с арабскими (точнее — индийскими) цифрами и с современной системой записи чисел. Аналогично, «Практика геометрии» посвящена не прикладной (землемерной) геометрии, а теоретической геометрии.

Для характеристики достижений Леонардо достаточно упомянуть две из решённых им задач: найти три числа

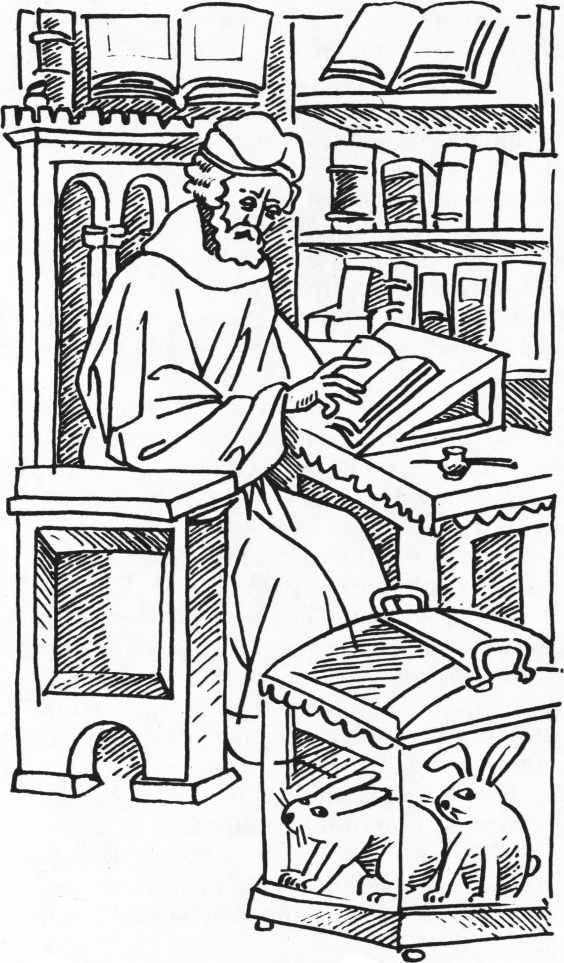

Но из всех достижений Леонардо неблагодарное человечество помнит сегодня лишь следующую задачу из «Книга абака»:

«Некто поместил пару кроликов в некоем месте, огороженном со всех сторон стеной, чтобы узнать, сколько пар кроликов родится при этом в течении года, если природа кроликов такова, что через месяц пара кроликов производит на свет другую пару, а рождают кролики со второго месяца после своего рождения».

Ясно, что если считать первую пару кроликов новорождёнными (Леонардо не делает этого предположения, что, впрочем, мало отражается на результатах, то на 2-й месяц мы будем по прежнему иметь 1 пару; на 3-й месяц —

— ведь число

Числа

$f_1+f_2+\ldots+f_n=f_{n+2}-1$. $f_1+f_3+f_5+\ldots+f_{2n-1}=f_{2n}$, $f_2+f_4+f_6+\ldots+f_{2n}=f_{2n+1}-1$.

$f_1^2+f_2^2+\ldots+f_n^2=f_nf_{n+1}$. $f_{2n}=f_{n+1}^2-f_{n-1}^2$, $f_{3n}=f_{n+1}^3+f_n^3-f_{n-1}^3$.

$f_n^2=f_{n-1}f_{n+1}-(-1)^n$. $f_{n+m}=f_{n-1}f_m+f_nf_{m+1}$. $f_n$ чётно$\Leftrightarrow$ $n$ делится на 3.$f_n$ делится на 7$\Leftrightarrow$ $n$ делится на 8.$f_n$ делится на$f_m$ $\Leftrightarrow$ $n$ делится на$m$.

Этот список можно было бы продолжить. Заинтересованный читатель найдёт

много других красивых тождеств (свойств чисел

Реккурентное соотношение (1) позволяет без труда последовательно

вычислять числа

Подробный разбор доказательства имеется у Воробьёва, а также в брошюре А. И. Маркушевича, цитированной в списке литературы; см. также статью в «Кванте» 1982, № 1, упражнение 8.

Особенно возросла популярность чисел Фибоначчи в послевоенные годы, что связано с определёнными изменениями в самой математике, в частности — с ростом значения комбинаторики и проблем, связанных с целыми числами. Известную роль здесь сыграло неожиданное появление чисел Фибоначчи в некоторых из недавних важных исследований, формально никак с этими числами не связанных. В первую очередь мы имеем в виду сенсационное решение молодым ленинградцем Юрием Матиясевичем так называемой десятой проблемы Гильберта, а также возникновение чисел Фибоначчи в некоторых из идущих от американца Ричарда Беллмана направлениях современной прикладной (оптимизационной) математики.

Где только не возникают числа Фибоначчи! У них есть красивые геометрические применения, важные приложения в биологии растений: например, в размещении на ветке листьев тех или иных пород деревьев, в строении чешуек ананаса или расположении зёрен подсолнуха (явление филлотаксиса; см. «Квант», 1979, № 5, с. 53). Задача об оптимальной стратегии автомобилиста, желающего найти самую выгодную для него скорость машины, т. е. такую, при которой она потребляет наименьшее количество бензина на километр пройденного пути, тоже приводит к числам Фибоначчи — вот уж невозможно сразу увидеть, какое отношение эти числа имеют к такой задаче!

Всего не перечислишь. Мы назовём ещё лишь разработку оптимальной стратегии в старинной китайской народной игре цзяньшицзы, о которой можно прочитать на с. 18 этого номера.

Список литературы

- Воробьёв Н. Н. Числа Фибоначчи. — 1-е изд. — М.—Л.: Гостехиздат, 1951; 4-е изд. — М.: Наука, 1978.

- Маркушевич А. И. Возвратные последовательности. — М.: Наука, 1979.

- Шклярский Д. О., Ченцов Н. H., Яглом И. М. Избранные задачи и теоремы элементарной математики (арифметика и алгебра). — М.: Наука, 1976.

- Дынкин Е. Б., Успенский В. А. Математические беседы. — М.—Л.: Гостехиздат, 1952.

- Стахов А. П. Алгоритмическая теория измерения. — М.: Знание, 1979.