Изображения страниц

Текст статьи Бендукидзе А. Д. Архимед и квадратура параболы // Квант. — 1971. — № 7. — С. 7—10.

Кому не известно имя Архимеда? Этот великий мыслитель оставил неизгладимый след в истории человечества. Исследователи его творчества с восхищением говорят о нём как о великом инженере, об астрономе-наблюдателе, не имеющем себе равных, о гениальном математике, о человеке, знающем все тайны природы...

Математические работы Архимеда подкупают читателя ясностью мысли, изяществом, доведённой до совершенства техникой вычислений. Известный греческий историк Плутарх пишет:

«Во всей геометрии нельзя найти более трудных и глубокомысленных задач, которые были бы решены так просто и ясно, как те, которыми занимался Архимед».

Не является исключением и одна из первых математических работ Архимеда — «Квадратура параболы».

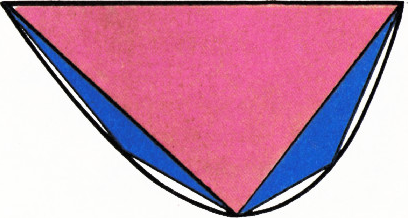

Эта работа посвящена вычислению площади параболического сегмента, т. е. фигуры, ограниченной параболой и прямой, и представляет, в сущности, доказательство следующей теоремы:

Площадь параболического сегмента равна четырём третьим площади треугольника, имеющего с сегментом общее основание и высоту.

Работа естественным образом делится на две части. В первой части Архимед показывает, как эта теорема была им обнаружена при помощи механики, а именно при помощи им же установленного «закона рычага», во второй же части даёт её геометрическое доказательство.

Мы познакомим читателя с содержанием второй части работы.

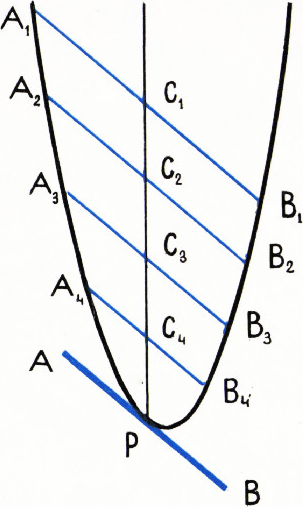

1. Сформулируем одно замечательное свойство параболы, на котором основано всё дальнейшее изложение.

Если прямая

Кроме того, $$ \dfrac{A_1C_1^2}{PC_1}=\dfrac{A_2C_2^2}{PC_2}=\dfrac{A_3C_3^2}{PC_3}=\ldots \tag1 $$

Попробуйте доказать эти свойства параболы сами.

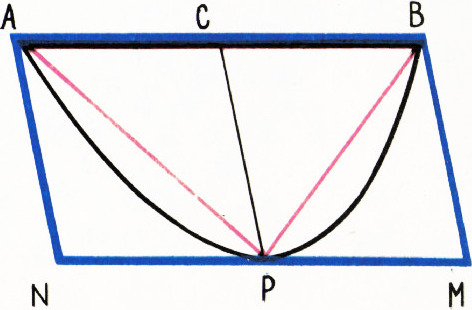

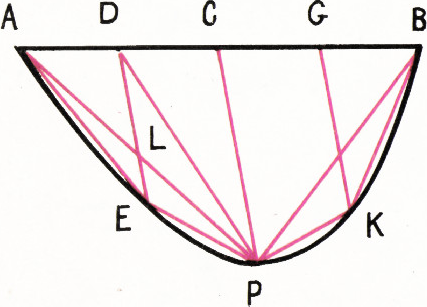

2. Рассмотрим теперь параболический сегмент, ограниченный дугой

параболы

Точку параболы

Впишем в сегмент треугольник

Так как площадь треугольника

Таким образом, продолжая этот процесс, в сегмент можно будет вписать такой многоугольник, что сумма площадей сегментов, оставшихся вне этого многоугольника, будет сколь угодно малой.

3. Разделим отрезок

Поскольку

Таким образом,

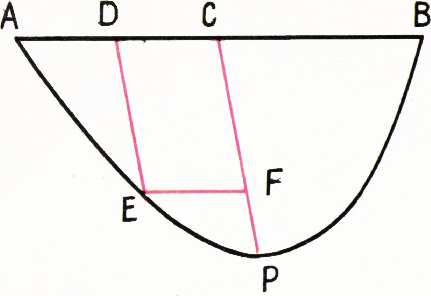

4. После того как в сегмент был вписан треугольник

Докажем, что площадь треугольника

Рассмотрим теперь треугольники

Подобным же образом, так как основания

Из последних двух равенств

Аналогично доказывается и второе равенство:

Если площадь треугольника

5. Продолжим процесс вписывания треугольников. Площадь первого

треугольника обозначим через

Получим бесконечную числовую последовательность $$ s_1,~s_2,~s_3,~\ldots,~s_n,~\ldots,\tag4 $$ в которой каждый член, начиная со второго, в четыре раза меньше предыдущего, т. е. $$ s_2=\dfrac14s_1,~s_3=\dfrac14s_2,~\ldots,s_{n+1}=\dfrac14s_n,~\ldots\tag5 $$

Докажем одно замечательное свойство этой последовательности, а именно

докажем, что для любого

В самом деле, так как $$ 4(s_1+s_2+\ldots+s_{n-1}+s_n)=4s_1+(4s_2+4s_3+\ldots+4s_{n-1}+4s_n), $$ из соотношений (5) следует, что $$ 4(s_1+s_2+\ldots+s_{n-1})+4s_n=4s_1+(s_1+s_2+\ldots+s_{n-1}), $$ то есть $$ 3(s_1+s_2+\ldots+s_{n-1})+4s_n=4s_1. $$

Равенство (6) получается отсюда делением на 3.

6. Теперь уже можно доказать, что площадь параболического сегмента

Архимед доказывает это равенство так называемым «методом исчерпывания». Этот метод, принадлежащий одному из крупнейших греческих математиков — Евдоксу (IV век до н. э.), заменял во времена Архимеда метод предельного перехода.

Предположим, что

Докажем, что это невозможно.

Предположим сначала, что $$ S\gt\dfrac43s_1.\tag7 $$

Мы уже отмечали, что, продолжая процесс вписывания, можно добиться того,

чтобы сумма площадей оставшихся сегментов была сколь угодно малой. Это значит, что, подбирая соответствующим образом

Предположим теперь, что $$ S\lt\dfrac43s_1.\tag8 $$

Так как члены последовательности (4) стремятся к нулю,

Из этого неравенства с учётом равенства (6) получим $$ S\lt s_1+s_2+\ldots+s_{n-1}+s_n. $$ что, конечно же, невозможно.

Итак, и неравенство (8) неверно. Тем самым доказано, что

7. Сделаем в заключение следующее замечание.

Как известно, древние греки под квадратурой фигуры понимали построение квадрата, равновеликого этой фигуре. Задача о квадратуре в «греческом смысле» не всегда имеет решение. Доказано, например, что для круга она неразрешима. Т. е. нельзя построить (при помощи циркуля и линейки) квадрат, равновеликий данному кругу.

Полученный Архимедом результат примечателен и в том смысле, что показывает возможность положительного решения задачи о квадратуре параболического сегмента: зная основание и высоту сегмента, всегда можно построить квадрат, равновеликий этому сегменту.